循着陈独秀的足迹——从觉醒走向革命

陈独秀——新文化运动的旗手

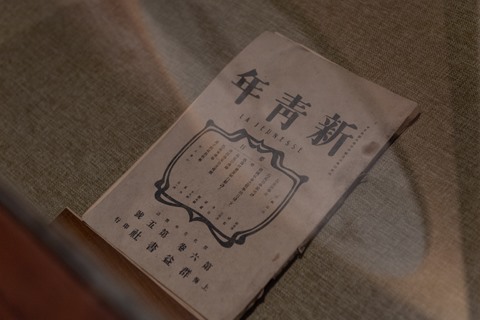

陈独秀创办《青年杂志》,后改名为《新青年》

庞国翔委员在聚奎大讲堂前向记者讲述陈独秀的最后一次演讲

“为了让你们不再流离失所,为了让中国的老百姓过上富裕幸福的生活,为了让穷人不再受欺负……”前不久,重大革命历史题材剧《觉醒年代》火爆荧屏,剧中陈独秀和李大钊举起右拳宣誓的场景让不少观众泪目。创办《新青年》杂志、出任北大文科学长、“南陈北李”相约建党……剧中的仲甫先生,带着我们回望党的初心与信仰。

作为新文化运动的精神领袖、五四运动的总司令、中国共产党的主要创始人之一,陈独秀从觉醒走向革命、从精神启蒙到行动救国中都经历了什么?为什么晚年会寓居江津,在江津又过着怎样的生活?4月20日,记者走进位于江津的陈独秀旧居陈列馆、聚奎书院、通泰门码头,探寻陈独秀“独秀一生 一生独秀”的人生经历。

寓居江津 身处艰难气若虹

1938年8月3日,一艘轮船从重庆朝天门码头出发溯江而上,抵达四川江津县(现重庆市江津区)通泰门码头。登岸的人群中,一对老夫少妻格外引人注目,那就是年近花甲的陈独秀和妻子潘兰珍。为什么晚年的陈独秀会选择来到江津?

站在如今的江津区通泰门码头,区政协委员、区文联主席庞国翔告诉我们“有三个原因”。他说:江津是著名的抗战四大文化区之一的“津沙文化区”所在地,当时民国政府许多“国字号”机构如国立图书馆等迁到了江津;同时江津还是抗战时期安徽人内迁的主要聚居地,有“小安徽”之称,陈独秀的很多老乡、朋友都在这里;其中同乡好友邓仲纯在江津开设“延年医院”,盛情邀请陈独秀到江津为其治病并便于休养。

然而江津之行并非一帆风顺,在经历了邓仲纯夫人的闭门谢客、邓仲纯再三道歉后,陈独秀虽住进延年医院,然时间不长,次年5月27日,受清光绪年鉴特科贡士杨鲁丞后人的邀请,陈独秀夫妇搬到其家宅,也称“杨家大院”。杨家人慷慨提供了三间房屋供其居住使用。

跟随陈独秀的步伐,记者来到了距离江津城区15公里的“杨家大院”,如今的陈独秀旧居陈列馆。刚下车,一座环境清幽的院落映入眼帘,院落四周以条石砌成一人多高的围墙显得巍然、僻静。“这院落被当地百姓称为‘石墙院’,陈独秀在此整整居住了三年。”民盟盟员、江津博物馆讲解部主任邓铃介绍。

晚年的陈独秀贫病交加,日子过得非常清苦,依靠给报社写稿赚取微薄稿酬,甚至典当东西来贴补家用。其实陈独秀本不用过如此清贫的生活,学生、朋友,包括北大同学会、江津本地的一些名流士绅、乃至国民党大小官员都愿意资助他的生活,但是他都一概回绝。“‘贫士无财有傲骨,愈穷傲骨愈突兀’, 充分体现了陈独秀身上中国传统文人的傲骨和气节,如果连这点骨气都没有,那就不是陈独秀了。”邓铃感慨。

陈列馆里有几幅素描画展示了陈独秀在杨家大院的日常生活。在画中,记者可以看到在写作间隙或黄昏时分,他常常与妻子潘兰珍到周围散步,和乡亲们拉家常。逢年过节时,他常常应乡邻之请书写对联。有人家新房落成,他也乐意受邀题写匾额。“蹊径不劳轻指点,好山识自漫游回。”这首诗叫做《漫游》,是陈独秀创作的,虽寄人篱下、生活困顿,但是他仍然保持着自信、乐观的精神状态,生活充满了诗意。

在石墙院,陈独秀潜心著述,继续完善在南京监狱中的著述《小学识字教本》,并忍受着疾病的折磨,以一个“老斗士”的姿态,相继写下《我们为什么而战?》《“八一三”》《告日本社会主义者》《战后世界大势之轮廓》《被压迫民族之前途》等雄文,向世人表明自己的政治态度。

不仅是以文言志,陈独秀还在江津作了人生的最后一场演讲。沿着陈独秀的足迹,记者来到位于江津区白沙镇的聚奎中学。穿过聚奎书院和石柱楼,便看到耸立在一块硕大石包上的“鹤年堂”。青瓦白墙、绿树掩映,1939年夏天,陈独秀受白沙士绅邓蟾秋邀请,在鹤年堂正门右侧小屋居住两个月避暑疗养。

时任聚奎中学校长的周光午抓住时机,邀请陈独秀在鹤年堂内为全校师生作一场演讲。“陈独秀欣然答应,他在演讲中鼓励青年学子要珍惜光阴,努力学习,报效祖国,还号召大家团结起来,争取抗战的最后胜利。”庞国翔介绍。脚下是曲径通幽的青石板路,耳畔是朗朗书声,当年陈独秀的勉励依然回响在聚奎学子耳边。

创办《新青年》 唤醒民众觉悟

如果没有追寻,都不知道脚下这方热土孕育了多少红色密码;如果不曾走进,也不会惊叹眼前承平气象蕴藏了多少历史风霜。从寻求救国到唤醒民众觉悟,从“五四”运动到创建中国共产党……陈独秀旧居陈列馆里,浓缩了陈独秀慷慨激昂救国的那些岁月。

走进陈列馆序厅,陈独秀器宇轩昂的雕像和背景墙上“独秀一生”四个大字吸引着众人的视线,左右两侧的花篮和花束诉说着历史从未将他忘记。陈独秀,生于1879年10月9日,原名陈庆同,字仲甫。“独秀”二字取自于家乡安徽安庆的独秀山,陈独秀认为自己是山下的一介山民,因而取其为笔名。

陈独秀涉世时,中国积贫积弱,社会风雨飘摇,外敌虎视眈眈。中国的前途和命运会是怎样,出路又在哪里?

“辛亥革命失败后,陈独秀在苦闷中求索。他意识到中国要进行政治革命,就必须从思想革命开始。而要革中国思想上的命,就必须办杂志,唤醒民众觉悟。”邓铃介绍,1915年9月15日,陈独秀在上海创办了《青年杂志》,第二年改名为《新青年》。“青年是国家的未来,陈独秀非常重视青年教育,提出了先进青年的六大标准。贯穿其中的一条主线就是‘科学’和‘民主’,这也成为新文化运动的‘宣言书’。”

《新青年》在社会上产生了巨大的影响,陈独秀也得到了时任北大校长蔡元培的赏识。蔡元培三顾茅庐,聘请他出任了北大文科学长(主管北大所有文科类的学科)。陈列馆展出了当时北大教师的履历表,其中“俸给”一栏中可以看到:校长蔡元培,月薪600大洋;文科学长陈独秀,月薪300大洋;图书主任李大钊,月薪120大洋。“由此可以看出,陈独秀的收入非常可观,他当年要革命,并不是因为自己的生活窘迫,而是想从思想上去唤醒整个民族。他的大部分工资,也都投入到了《新青年》的编撰和出版。”邓铃表示。

陈独秀没有辜负蔡元培对他的信任,大刀阔斧锐意改革,丰富了学科、优化了学制、吸纳了胡适及刘半农等优秀人才、规范了校纪、整顿了学风,北大的风气为之一新,成为了新文化运动的主阵地之一。在新文化运动中,陈独秀既是一个领导者,更是一个参与者。他高举“科学”“民主”的大旗,与封建的旧思想、旧伦理进行了尖锐的斗争,他把“革中国人思想上的命”作为了《新青年》的首要职责。

科学和民主的思想惊醒了长期被束缚于封建桎梏中的一代青年,在那个军阀和帝国主义混战的黑暗年代,为悲观的人们点燃了一束思想解放的火炬。在《新青年》的影响下,全国各地涌现出了四百多种进步青年刊物,如毛泽东在长沙创办的《湘江评论》,周恩来、邓颖超等创办的觉悟社,毛泽东、蔡和森等创办的新民学会等。陈独秀与胡适还发起了文学革命,把思想解放运动引向了更广阔的领域。

论“监狱”与“研究室” 点燃革命火炬

在陈独秀旧居陈列馆,有一幅油画引得前来参观的市民驻足欣赏。画上陈独秀身穿白色西装,右手高举一沓纸,左手捧着一沓纸,目光如炬。“这是陈独秀在北京崇文门外的新世界游艺场散发《北京市民宣言》的场景,41岁的陈独秀独立高楼风满袖,向下层露台上看电影的群众散发‘直接行动,以图根本之改造’和‘平民征服政府’的纲领。”邓铃介绍。

1919年,北洋政府在巴黎和会上外交失败,列强肆意瓜分中国利益,激起了全国人民的愤怒和反抗。5月4日下午1点,以北大学生为首的三千多名学子走出校门,走上街头开展爱国游行。他们高呼“外争主权,内除国贼”,要求北洋政府拒绝在巴黎和会上签字,惩办曹汝霖、陆宗舆、章宗祥等亲日派官员。

学生的爱国行为得到了社会各界的关注和支持,一时间,工人罢工、商人罢市,北京爆发了轰轰烈烈的爱国风暴。但是,学生们的爱国行动遭到了北洋政府的疯狂镇压,先后有八百多名学生被捕,由于监狱人满为患,北洋军阀还将北大的法科礼堂临时用作监狱关押学生。

为了声援被捕学生,6月8日,陈独秀在《每周评论》上发表《研究室与监狱》一文:“青年要立志出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室,这才是人生最高尚优美的生活。从这两处发生的文明,才是真文明,才是有生命有价值的文明。”这篇不满百字的短文,不仅是陈独秀人生追求的壮美诗篇,也是整个五四时期激越的号角,鼓舞被捕学生为了捍卫民主和科学的事业而奋斗,与腐败无能的北洋政府做坚决的斗争。

6月9日,陈独秀与李大钊共同起草《北京市民宣言》。11日,陈独秀来到北京崇文门外的新世界游艺场散发《北京市民宣言》,被捕入狱。经过蔡元培、孙中山、宋庆龄等人的大力救援,被关押98天之后保释出狱。这是他第一次被捕。而1919年至1932年期间,陈独秀曾先后4次被捕入狱。在他63年的人生岁月中,有5年多的时间都是在监狱里度过的,平均每隔12天,就有一天在坐牢。他用实际行动践行了“研究室与监狱”的深刻内涵。

“五四运动”促进了马克思主义在中国的传播及其与工人运动的结合,在思想上和干部上为中国共产党的建立准备了条件。毛泽东对陈独秀多有评说,而誉者都与五四相连。五四时期营救被捕之陈独秀,毛泽东盛赞陈为“思想界的明星”。1945年毛泽东则称陈为“五四运动时期的总司令”,并说“五四运动替中国共产党准备了干部”,被《新青年》和五四运动警醒起来的人集合起来,“这才成立了党”。

追求光明 实现中国共产党建党

陈独秀是中国最早接触并传播马克思主义的知识分子之一。在共产国际的帮助下,1920年8月,陈独秀等在上海筹建了中国共产党的发起组——上海共产主义早期组织。同年10月,李大钊等人在北京建立了北京共产主义早期组织。之后,全国各地的共产主义早期组织相继成立。

1921年7月23日,中共一大在上海望志路106号召开。出席中共一大的代表共13位,代表了当时全国仅有的50多名党员,其中包惠僧受陈独秀派遣出席会议。此外,还有共产国际的两位代表马林和尼克尔斯基参会。经过大会选举,陈独秀虽缺席仍当选为中央局书记,张国焘担任组织主任、李达担任宣传主任。

中共一大还通过了中国共产党第一份纲领和第一个决议,标志中国共产党正式成立。1921年11月,陈独秀签署了中国共产党历史上第一份中央局通告,对发展党、团、工会组织及宣传等方面的工作做出安排,标志着中国共产党开始有计划、有步骤的开展各项工作。

1922年7月,中共二大在上海召开。陈独秀当选为中央执行委员会委员长。中共二大提出了党的最高纲领和最低纲领,明确提出了反帝反封建的民主革命任务,通过了中国共产党的第一个党章——《中国共产党章程》。在中共二大上还通过了《中国共产党加入第三国际决议案》,决议正式加入共产国际,中国共产党实际上成为了共产国际在远东的一个支部,在接受共产国际帮助的同时,很多的行动也受到共产国际的制约。

从党的一大至五大,一件件会议简况介绍、一张张会址的照片、一份份会议有关文件,我们一边认真地听着讲解,一边仔细地观看各种史料。当看到中国共产党党员从一大时的50余人,到五大57967人“井喷式”发展的图表时,由衷地赞叹中国共产党是历史的选择和人民的选择。

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”苏轼的这句词恰如陈独秀先生的写照,也是在觉醒中前行的中国共产党历史征程的注解。