傅抱石:金刚坡下绘豪情

傅抱石是二十世纪中国画坛著名的艺术家之一。抗战期间,他住在重庆金刚坡,从古代题材入手,泼墨言志,书写豪情,弘扬民族精神,鼓舞军民团结抗战的决心和信心。

傅抱石于1904年10月生于江西南昌,1933年3月东渡日本入东京帝国美术学院学习。1937年7月全民族抗战爆发后,傅抱石根据《宋元明清书画名贤详传》,有意识地罗列明亡后身为遗民而不与清廷合作者46人,编译成《明末民族艺人传》,成为激发国人抗日战斗热情的利器。1938年4月,傅抱石应郭沫若之邀,前往武汉从事抗战宣传工作。

1939年4月,傅抱石携全家来到重庆,住在沙坪坝金刚坡。傅抱石在其“傅抱石壬午重庆画展”自序中,曾对金刚坡如是描述:“我住在成渝古道旁,金刚坡麓的一个极小的旧院子里……不得已,只有当吃完早饭之后,把仅有的一张方木桌,抬靠大门放着,利用门外来的光作画,画后,又抬回原处吃饭,或作别的用。这样,我必须天天收拾残局两次,拾废纸、洗笔砚、扫地抹桌子都得一一办到。”这期间,傅抱石有了一个全力画画的机会,常在画上题署“金刚坡下山斋”。

在此期间,傅抱石开始了美术史论的研究,以期通过学术研究来论证“中国美术的精神,日本是不足为敌的”,从文化艺术的角度鼓舞了国人的信心。1939年,傅抱石看到日本《改造》杂志上发表了一篇题为《日本美术的精神》的文章,他对其中有“圣战”的言论十分不满,撰写了《从中国美术的精神上来看抗战的必胜》,鲜明地提出“中国美术是‘日本美术的母亲’”,并指出中国美术有三种伟大的精神:“第一,中国美术最重作者人格的修养;第二,中国美术在与外族、外国的交接上,最能吸收、同时又最能抵抗;第三,中国美术的表现,是‘雄浑’‘朴茂’,如天马行空,夭娇不群,含有沉着的、潜行的积极性。这三种特性,扩展到全民的民族抗战上,便是胜利的因素。”同年10月,傅抱石参稽《文山先生全集》等书,编撰完成《文天祥年述》,宣传文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的慷慨悲壮的忠烈气节。后来,傅抱石还专门创作了《文天祥像》,上有沈尹默先生所书《正气歌》,颂扬其民族精神,鼓舞抗日军民的士气。

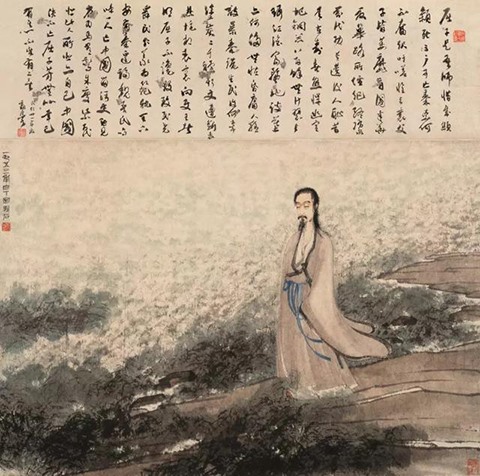

1942年4月,郭沫若创作的五幕历史剧《屈原》在重庆公演。该剧通过代表爱国路线的屈原与代表卖国路线的南后等人之间的戏剧冲突,鞭挞国民党顽固派破坏合作抗战的行径,唤起国民的战斗情绪,以挽救国家民族的危机,在社会上引起强烈反响,热血青年、爱国之士无不受到鼓舞和激励。时年38岁的傅抱石看完此剧后,再也抑制不住激动的心情:祖国大好河山被强盗肆意践踏,同胞家破人亡,全国军民共赴国难,而国民党顽固派还在与中共的抗日部队搞摩擦,同室操戈,相煎何急?屈原忧国忧民的爱国精神深深地触动了傅抱石,他心潮澎湃,挥毫创作大幅国画《屈子行吟图》。他四易其稿,终于在同年7月完成大作。图中的屈原形象正如其《渔父》中五句诗文所描绘的:“屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。”将屈原的高洁情操、嶙嶙傲骨以及怀才不遇、报国无门的悲愤表现得淋漓尽致。他携带画卷找到郭沫若,请郭为画作题跋。郭沫若看后,心灵为之一振,称此画和历史剧《屈原》有异曲同工之妙,慨然于怀,文思泉涌,题写了38句五言长诗:“屈子是吾师,惜哉憔悴死。三户可亡秦,奈何不奋起。吁嗟怀与襄,父子皆萎靡。有国半华夏,筚路所经纪……百代悲此人,所悲亦自己。中国决不亡,屈子芳无比。幸已有其一,不望有二矣。”颂扬了屈原的爱国情操,表达了抗战必胜的信心。

1943年9月,傅抱石创作出他的山水画代表作《巴山夜雨》,用李商隐名作《夜雨寄北》之意。他在题识中写道:“予旅蜀将五载,寄居西郊金刚坡下。迩来兼旬淋雨,矮屋淅沥,益增旅人之感。昨日与时慧纵谈抗战后流徙之迹,因商量营此图为纪念。”傅抱石借抒发山水之神韵,托物言志,期盼抗战胜利,期待和平生活的到来。

1943年11月,傅抱石与夫人罗时慧在金刚坡下咏读《楚辞》,当读到《湘夫人》中的“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”之句时,二人相对无言,此时,日军的铁蹄正肆意践踏沅水、澧水间的大好河山,心生痛恨外敌、苦念国土、心系黎庶之情,于是精心构思创作了《湘夫人图》。次年11月,郭沫若53岁寿辰,傅抱石携此画为其祝寿,因深得同时祝寿的周恩来喜爱,遂相赠,郭沫若于画左题七绝二首:“沅湘今日蕙兰焚,别有奇忧罹此君。独立怆然谁可语?梧桐秋叶落纷纷。夫人矢志离湘水,叱咤风雷感屈平。莫道婵娟空太息,献身慷慨赴幽并。”既表达出对日寇罪行的愤慨,又将湘夫人比作慷慨献身的巾帼英雄,点明了画家为湘夫人画像的良苦初衷。

1943年12月,傅抱石又创作了《苏武牧羊图》。画面定格在汉朝将领前来迎接苏武归国的一幕:群羊之间,须眉染白的苏武手执汉节傲然而立,双目向天,显示出坚毅深沉的性格。《苏武牧羊图》赞扬了苏武忠心耿耿,不畏强权,威武不屈的民族气节,表达了坚持抗战必定胜利的决心和信心。

1944年9月,傅抱石又以诗圣杜甫的代表作乐府诗《丽人行》为题,创作了《丽人行》。画的是杨贵妃一行夜间出外巡游的奢华场面。他对这些奢靡浮华的现象深恶痛绝,用借古讽今的手法对国民党的腐败予以揭露和抨击,徐悲鸿赞此“乃声色灵肉之大交响”,一语点出此画真谛。

傅抱石在金刚坡住了近8年,他以金刚坡的山水与风雨为素材灵感,创造了独特的技法“抱石皴”,创立了自己的画风,迎来了他艺术创作的第一个高峰期。抗战胜利后,傅抱石和全家随学校迁回南京。新中国成立后,傅抱石开始迎接充满希望的新生活。

傅抱石的《屈子行吟图》(资料图片)