气象科技赋能山城高质量发展

重庆市气象科学研究所现有人才构架和科技成果

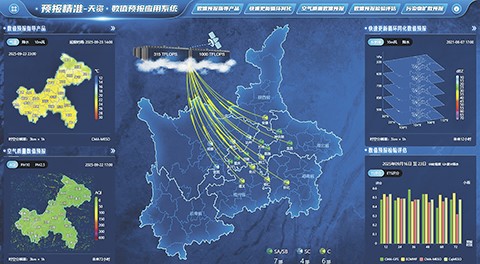

数值预报应用系统

致灾天气数智融合预报预警重庆市重点实验室授牌

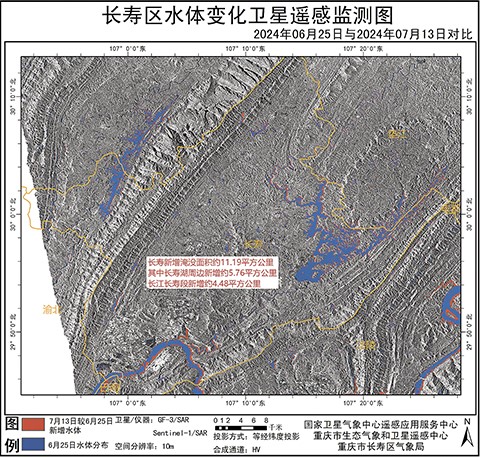

长寿区水体变化卫星遥感监测图

农学博士张建平(左一)走村入户了解农业受灾情况

驻村第一书记祝好(左二)带领驻村工作队队员为村民送水

山是一座城,城是一座山。江、山、城在此交织共生,成就了这座山、水、城相得益彰的城市——重庆。

这座立体魔幻之都的地理肌理,既孕育了“三千年江州府,八百年重庆城”的历史纵深,也暗藏自然界的辩证法则。独特的地理气候条件也带来了暴雨、洪水、内涝、干旱、危岩地灾、森林火灾等自然灾害风险。

重庆市气象科学研究所(以下简称“重庆气科所”)以科技之笔续写气象新篇,让这座城市正以“行到水穷处,坐看云起时”的从容,在山水之间书写着人与自然和谐共生的新华章。从三峡危岩形变监测到田间地头气象智慧,科技不仅重塑防灾时空维度,更催生山地农业新图景。

以创新之钥打开气象现代化新格局

近年来,重庆气科所以科技创新为核心驱动力,聚焦数值预报、卫星遥感、农业气象等关键领域,推动科研成果向业务服务转化,在科技赋能、人才强基、服务惠民的实践中,书写了新时代气象助力经济社会发展的“重庆答卷”。

数值预报被誉为气象领域的“芯片”,核心是通过整合大气物理方程、多源观测数据与高性能计算,构建灾害天气的“数字孪生体”。

从“跟跑”到“领跑”的突破。重庆气科所瞄准国际前沿,突破复杂地形下数值预报技术瓶颈。2024年8月30日,致灾降水数值模式与人工智能融合预报关键技术研究重点实验室(以下简称“数值预报实验室”)在重庆正式揭牌亮相,并于2025年获评重庆市重点实验室;2025年3月13日,卫星遥感数字化应用创新重点实验室(以下简称“遥感实验室”)也在重庆正式揭牌亮相。在天气过程面前,数值和遥感相辅相成,打出一套“组合拳”,让预报到服务形成了闭环。

2024年7月,一场强对流天气逼近重庆中心城区。数值预报实验室此前构建的“新一代快速更新循环同化预报系统”率先发力。该系统能实现多普勒雷达资料1小时内逐15分钟循环同化,实时追踪云团动态。屏幕上,系统清晰模拟出强对流云团的移动路径:从綦江出发,将在3小时后覆盖重庆中心城区,最大小时雨强可达50毫米以上。

“立即启动强对流红色预警!”市气象台首席预报员依据系统预报结论,迅速向市气象台及各区县防汛部门推送预警信息,同时附上精细化降水落区图。

当月14日,降水逐渐停歇,此时的长寿湖防汛指挥部陷入两难,上游来水叠加本地暴雨导致长寿湖狮子滩水库水位超过警戒线,但是否泄洪又密切关系着下游数万群众的安危。关键时刻,一份关于长寿区水体变化的卫星遥感监测图送到了决策组的案头,图上清晰可见,长寿新增淹没面积近11.2平方公里,加上气象部门的天气研判,当天15时30分泄洪,长寿湖水位逐步下降,不仅保大坝无恙,还避免了下游区域可能的洪涝灾害。

不仅是帮助决策,也是辅助检验。2024年7月12日19时,嘉陵江首轮洪峰过境重庆中心城区,“知天·沙坪坝区防汛决策指挥系统”的“三维淹没模拟”早已精确划定淹没单位和影响区域。而两天后发布的渝中半岛区域水体变化监测图,正好和提前预报的范围高度吻合。卫星遥感技术精准捕捉洪峰动态,为山城安全筑起一道科技防线。

这样的业务实战场景,正是团队科研成果的“检验场”。

近年来,重庆市气象局在卫星遥感数据处理、质量控制、时空融合等领域取得了一系列突破性进展,积累了丰富的技术储备,气象观测网络覆盖全面、技术成果频出,数智气象积极融入数字重庆建设、有效服务超大城市现代化治理,为卫星遥感数字化应用创新重点实验室建设提供了丰沃的“土壤”。

构建气象科技创新“强磁场”

千秋基业,人才为本。在巴渝大地的云雾缭绕间,重庆气科所以人才为墨、以创新为笔,正书写着气象科技高质量发展的壮丽篇章。这里,青年才俊的思维火花与千年山城的厚重底蕴交融,构建起一套完整的人才培养体系,让人才沃土绽放出绚丽的创新之花。

重庆气科所将青年理论武装作为人才培养的“第一课”,组建覆盖58%青年职工的“青年理论小组”,通过“发展沙龙”“红色研学”等活动,让党的二十大精神与气象科技前沿同频共振。在“党建促科研”实践中,青年骨干牵头攻关数值预报、生态遥感等核心技术,近三年来,主持国家级科研项目获批8项,发表论文72篇,其中SCI论文31篇。获得授权国家专利5项、地方标准6项,获省部级奖励3项,党建红帆已然成为驱动科技创新的澎湃动能。

打破地域藩篱,构建“高校+院所+企业”的立体化培养网络。与美国俄克拉荷马大学建立“双周学术对话”机制,与成都信息工程大学共建数字气象研究院,联合攻关雷达同化技术,研发的快速更新循环预报系统使短临降水预报精度提升20%。在西部(重庆)科学城布局“一院二装置三实验室”,吸引30余家单位百余名专家开展交叉学科研究,形成“基础研究—技术攻关—成果转化”的全链条创新生态。

打造“两江之星”品牌矩阵。重庆气科所实施“两江之星”气象英才计划,建立“导师制”培养机制,选派青年骨干赴美国俄克拉荷马大学、北京理工大学等高校深造,形成“老中青”梯队化人才结构。近三年,2项成果入选数值预报中心技术集成,5人次入选中国气象局“十百千”人才计划,1人入选第四批重庆市学术技术带头人后备人选,培养“两江之星”气象英才11人,博士后工作站累计进站6人,形成“项目—人才—平台”协同发展模式。

从“靠天吃饭”到“知天而作”,重庆气科所以智慧农业气象服务平台为抓手,构建“气象格点实况+农业指标”精细化服务体系。针对巫山脆李、江津花椒等特色产业,研发气候品质认证模型,推动“气候好产品”认证,助力农产品溢价超30%。

如今的重庆气科所,既有“十年磨一剑”的科研定力,更涌动着“敢教日月换新天”的创新激情。当北斗星地雷达形变监测支撑地质灾害气象风险预警,当AI短临预报技术护航城市安全,这些闪耀着人才智慧光芒的成果,印证出“人才兴则事业兴”的真理。

以科技之光点亮乡村振兴路

在重庆的崇山峻岭间,重庆气科所派出的驻村书记与驻村工作队携手并进,用一场场“及时雨”化解灾害危机,用一串串“气候密码”解锁产业密码,铺就共同富裕之路。

风电追风人,破解“水在山下流”困局。2021年,派驻武隆区芙蓉街道东山村任第一书记的祝好,面对喀斯特地貌导致的饮水难、行路险问题,带领党员突击队筹措35万元,用改装卡车连续8个月送水保民生;协调修建1800立方米蓄水池,彻底解决季节性缺水难题。

农学博士张建平驻村后,建成全市首个高山农业气象观测站,推广“农业天气通”APP,实现灾害预警与农技措施智能匹配。2024年7月,他提前预警强降雨,转移村民4户10人,避免房屋垮塌事故;指导“玉米—大豆”带状复合种植,推动500亩烤烟防雹增雨作业,挽回经济损失500万元。

重庆气科所派驻的驻村工作队以气象科技为支点,撬动产业升级。在设施农业方面,帮助建设37亩智能大棚,引入滴灌系统,实现反季节蔬菜种植,亩产提高40%。在气候资源开发方面,挖掘东山村生态优势,申报“中国天然氧吧”创建,推动乡村旅游收入增长60%。在消费帮扶方面,通过电商平台销售高山蜂蜜、土鸡蛋等特产,帮扶金额近三年逐年增长20%。

从“输血式”帮扶到“造血式”乡村振兴,重庆气科所派出的每一位驻村书记,以“钉钉子精神”践行初心,用“智慧气象”书写新时代的“山乡蝶变”。当无人机掠过金色稻田,当传感器闪烁在智慧大棚——这片土地上,气象人助力乡村振兴的故事仍在续写。

从数值预报的“毫厘之争”到田间地头的“气象管家”,从人才强所的战略布局到乡村振兴的科技实践,重庆气科所始终以科技创新为引擎,以人才活力为支撑,以服务民生为根本,在巴渝大地上书写着气象赋能高质量发展的生动篇章。未来,重庆气科所将继续深化科技体制改革,强化人才战略支撑,推动气象服务向经济社会各领域深度融合,为新时代新征程新重庆建设贡献更大力量。

文/李俊 单丽静 图/重庆市气象科学研究所