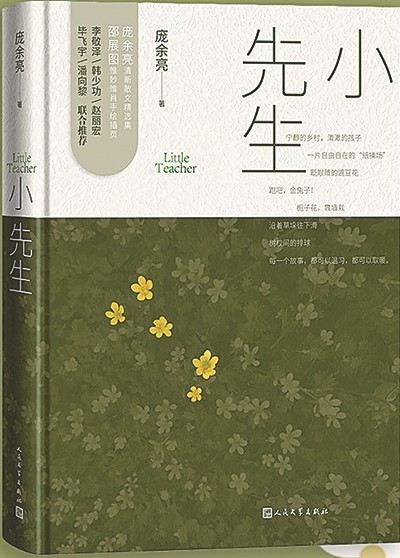

《小先生》:以爱点亮乡村教育的星空

读作家庞余亮的《小先生》,我笑泪迸溅。这本荣获第八届鲁迅文学奖的散文集,讲述了18岁小先生在乡村教学的故事,令我这个从教近28载的乡村教师感慨盈心。

周国平说过,一个人的童年,最好是在乡村度过。因为童年是生命蓬勃生长的时期,而乡村为它提供了充满同样蓬勃生长的环境。书中《挤暖和》《一朵急脾气的粉笔花》《沿着草垛往下滑》《卷了角的作业本睡了》《丝瓜做操》等篇目,作家以爱为桨,回溯生命清澈之源。熟悉的场景,鲜活的记忆,浓郁的乡情,字里行间是满满的感同身受,以致自己仿佛刚化身为那个为暖和挤破了衣服却也挤出了快乐的“傻小子”,转瞬又成了那个从斜生在河面上的树枝上往下跳的光屁股“小泥鳅”;这会儿还是边在煤油灯下改作业边于煤油灯罩上方吊起铝饭盒煮鸡蛋的“小先生”,那会儿又摇身变为可以就地取材展现厨艺的黑脸总务主任……

作者坦言,“孩子们就是我的‘靠山’。这‘靠山’是世界上最令人放心,也是最安全的‘靠山’。是孩子们的信任和期待,拯救了我,让我成为一名合格的‘小先生’。”全书6辑作品,近90篇文章,皆以上世纪80年代中期至90年代乡村教师的视角,将偏远村校那花草遍地、鸟雀竞飞,单调又纯粹、寂静而优美的自然环境,那一个个淳朴可爱、顽皮勤劳的农家孩子的喜怒哀乐等精心定格。书中所描绘的,那苦中作乐且事事操心的老校长,那望子成龙又“拔苗助长”的孙先生,那善抓纪律却忙于农活的老先生,以及那些期盼孩子能够“吃字”、对先生们尊敬有加的乡亲们,这一幕幕共同撑起了乡村教育与四季生活的一片天。但这些的背后,清澈纯真而又古灵精怪的孩子们才是真正的主角,是他们给了“小先生”不绝的灵感、向善的力量与热切的希望。

值得一提的是,作家并不回避苦难、沉重、酸楚与泪水,更没有把乡村生活粉饰为田园赞歌。书中许多片段,诸如少数孩子的因贫辍学;民办教师在“转正大战”中的满腹委屈;家长因交不起学费,给学校送来冬瓜相抵……然而,这些短暂闪现在乡村上空的阴影,新时代的清风已将它们吹刮成记忆碎片,让人们在擦去泪水、告别伤痛之后,更加执著而坚定地前行。

统观全书,作家更多的时候是以一颗未泯的童心、从爱出发的师心与对教育的热心,去敏锐地感知,去巧妙地发掘,去积极地探寻,并以诗意灵动的语言加以呈现:“细声细语的学生们在晃动着小小的头颅,多像是一群细声细语的稻子,我的目光像一阵风,风掠过稻子,稻子们立即安静下来。”“我幸福地嗅着,我的眼中不是一群学生在低头考试,而是一群苹果在这初夜的枝头上静静地芬芳。”类似的句段俯拾即是,在读者心头久久漾着清甜的涟漪。读到的,是惊喜,是童趣,是脉脉温情,是暖暖爱意,是“捧着一颗心来,不带半根草去”的无私奉献,是“一个灵魂唤醒另一个灵魂”的陪伴守护——多么美好呀!