邓小平在重庆留法勤工俭学预备学校的日子

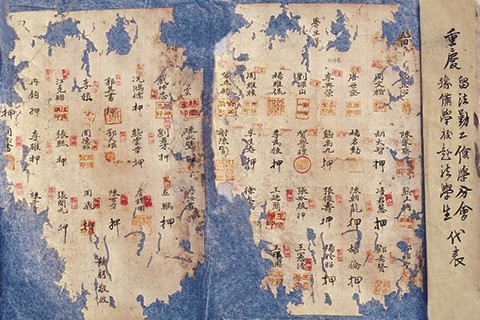

重庆留法勤工俭学分会预备学校赴法学生代表名单。在全国五四运动和留法勤工俭学运动的影响下,1919年8月28日重庆成立了留法勤工俭学会重庆分会和重庆留法预备学校,邓小平和周贡植、冉钧等成为首批学生。他们于1920年8月27日告别重庆,踏上了留法勤工俭学的征途。 (重庆市巴南区档案馆 藏)

一

一九一九年六月以后,由于学校已罢课,加之暑假即将到来,邓小平决定离校回家,等秋季再回校上课。他没有想到,这次离去,竟是他在广安县立中学学习生活的结束。

邓小平回到家里不久,父亲邓绍昌从重庆捎回口信,让他去重庆报考留法勤工俭学预备学校。这改变了他的人生。

留法勤工俭学运动兴起于辛亥革命后不久,是由蔡元培、吴玉章、李石曾等倡导和发起的。他们希望动员有志青年到法国去学习先进的科学技术和文化知识,输入西方文明,实行“科学救国”“实业救国”和“教育救国”。一九一二年,李石曾等在北京发起成立留法俭学会和第一所留法预备学校,并制订《留法俭学会简章》,其中说:“惟西国学费,宿称耗大,其事至难普及。曾经同志筹思,拟兴苦学之风,广辟留欧学界。今共和初立,欲造成新社会、新国民,更非留学莫济,而尤以民气民智先进之国为宜”。一九一六年六月,蔡元培等在法国巴黎成立华法教育会。该会的宗旨是:“发展中法两国之交通,尤重以法国科学与精神之教育,图中国道德、知识、经济之发展。”主要任务是在法国创设中文学校,出版中法文书籍、报刊,介绍学生留法,组织华工教育,联络中法学者诸团体,帮助法人游学中国等。一九一七年,蔡元培、吴玉章成立北京华法教育会和留法勤工俭学会,作为经办全国赴法勤工俭学的总机关。到一九一九年,在上海、四川、湖南、广东、直隶(河北)、山东、福建等省市相继成立华法教育分会,并陆续开办留法预备学校二十多所。

从一九一九年初到一九二〇年底,已有一千六百多名学生远涉重洋,到达法国勤工俭学。留法勤工俭学运动在全国形成热潮。

在留法勤工俭学运动中,四川和湖南的青年表现得最积极。尤其是四川,赴法人数之多,居全国各省首位。四川的勤工俭学运动是由吴玉章倡导、发动和组织的。

一九一八年春,成都留法勤工俭学预备学校成立。三月开始招生,经过严格的考试,录取了二百多人。到了开学时,有部分学生转到其他学校,仍有一百五十多人留下学习。当时不满十七岁的陈毅就是其中之一。一九一九年春,这一届学生毕业,陈毅等六十名学生获准赴法,由四川省公署派员护送他们去法国。六月十一日,他们会集重庆候船。当时重庆商会会长汪云松、教育局长温少鹤等各界人士目睹盛况,深受鼓舞,即开始与法国驻重庆领事磋商在重庆成立留法勤工俭学分会。

一九一九年八月二十八日,在重庆商会、教育会和劝学所的支持下,留法勤工俭学会重庆分会正式成立,汪云松任会长,温少鹤、童宪章任副会长。接着,在工商界人士及社会名流杨希仲、曾吉芝、朱芾煌、黄复生等资助下,重庆留法勤工俭学预备学校也于九月中旬正式开学,由汪云松任学校董事会董事长,童宪章任校长。

在重庆的邓绍昌得知,重庆成立了留法勤工俭学分会,并将开设留法勤工俭学预备学校。在多方了解学校的有关情况后,他打定主意将邓小平送进这个学校,让儿子出洋闯荡。邓绍昌认为,儿子在落后闭塞的乡间不会有什么出息。凭着他的见识,他判断法国比中国要先进得多,特别是在工业、科学技术方面,儿子到那里,可以学到一些本领,将来能有一技之长。他还想,自己虽然有点田地和家业,但算不上富裕。让儿子留法勤工俭学,既能实现送儿子出洋的愿望,自己又能少花钱,这是最好不过的事情。

二

对于父亲拿的这个主意,邓小平很高兴。

一是,这时的邓小平眼界逐步打开,求知欲望日益强烈,已不满足在县立中学读书,急切地希望走出广安这个很狭小的地方,去了解中国和世界。

二是,这时的邓小平认为,西方国家的强大,在于自然科学发达、工业先进。他已经具有了当时不少青年学生都有的“工业救国”“实业救国”的思想。他希望能出去学点本领,将来为国家富强做点事、尽些力。邓小平后来说:其实我们当时去法国,也只是抱着一个“工业救国”的思想。当时我才十六岁,受到五四运动的影响,就想出洋学点本领,回来搞工业以工业救国。晚年,他回忆留法勤工俭学生活时还说:我们看到中国当时是个弱国,我们要使它强大。我们认为要达到这一目的,只有使它走上现代化的道路,所以我们去西方学习。

三是,他多少受到了当时青年学生中“工读主义”思潮的影响。一九一八年十一月,蔡元培在北京天安门广场发表了著名的“劳工神圣”的演说。“劳工神圣”的口号很快就在社会上尤其是在青年学生中流传开来。随后,社会上即出现了“工学会”和“工读互助团”等团体。他们主张通过亦工亦学、亦工亦读、工读结合、学问和生计结合的方法,消灭劳心与劳力之间的差别,进而达到改造中国和世界的目的。这种带有空想和改良主义因素的“工读主义”思潮,也推动了不少青年学生赴法勤工俭学。青年周恩来就曾说过:“迨欧战既停,国内青年受新思潮之鼓荡,求知识之心大盛,复耳濡目染于‘工读’之名词,从动于‘劳工神圣’之思,奋起作海外勤工俭学之行者因以大增。”

另外,到法国勤工俭学,半工半读或先工后读,自己能够谋生,可以减轻家庭的负担。这也是邓小平愿意去法国的一个重要原因。当时他认为,只要“到了法国什么都解决了,一则可以求学,再则可以找钱”。

邓小平的母亲极力反对邓小平去法国勤工俭学。邓小平是长子,眼看就要长成大人成为家中的顶梁柱,支撑这个家。母亲把家庭的希望都寄托在邓小平的身上。现在邓小平要到外国去,多少年不能回来,无论如何她是不能同意的;再者,儿行千里母担忧。儿子毕竟才十五岁,年纪这么小,从没出过广安。她听说去法国要漂洋过海、远行万里,既舍不得,又不放心。

邓垦回忆说:

一九一八年下半年,大哥已在念中学了。由于欠了很多债,我父亲长期不在家,上学交学费很困难。当时汪云松几个人创办留法勤工俭学预备学校,我的父亲在重庆知道这个事情以后,就捎信回家,要他去读留法预备班,准备到法国勤工俭学。我父亲呢,极力主张;我母亲舍不得,不赞成。大哥愿意去,加上家境困难,听说能出去留洋,也都做母亲的工作。家里面还有一场争论,他就跟母亲讲道理。讲不通后,他跑到我家老房子正面靠右边的一个房间。这是一个过间,是很矮的,有一个门。他进去后把门一关,不吃饭。大概有一两天吧, 我母亲心里慌了。儿子不吃饭,那怎么办呢?这样就让步了,痛哭流涕,就这样很勉强同意他去了。

母亲最终没有拗得过儿子,只好张罗着为儿子送行。九月的一天,邓小平的家里热热闹闹,亲戚朋友都聚在一起吃了一顿送行的饭。母亲给儿子准备好了一些衣服、鞋袜之类的生活用品。一家人把他送得老远。

和邓小平同行的还有他的一位远房叔叔邓绍圣及同学胡明德(又名胡伦),他们比邓小平大一些,后来都参加了革命。六十多年后,邓小平曾口述了关于邓绍圣早年活动的证明材料,转给广安县人民政府。他证明:邓绍圣是和他一起去法国的,一九二五年在法国入党。同年底一起去莫斯科,就读于中山大学,后来听说回国。“回国后的情形不详,多半是病死或牺牲了。应按烈士处理。”一九八五年,广安县人民政府追认邓绍圣为革命烈士。

邓小平告别家人,告别亲朋,告别乡邻,来到广安县城东门外渠江码头,登上了一艘开往重庆的货船。

三

重庆留法勤工俭学预备学校设在市中心的一座孔庙里,俗称夫子祠。教室非常简陋,只有几间平房,没有活动的场所。所有学生全部走读,食宿自理。学校的组织比较松懈,学生们上课就来,下课就走。学校共招收学生一百一十人,分为初级班和高级班,学制均为一年。凡中学已毕业的学生分到高级班,其他的分到初级班。课程有法文、中文、代数、几何、物理、工业常识,以法文为主。为了教好法文,学校还聘请法国驻重庆领事馆的翻译王梅柏作为高级班的教师,初级班的法文教师也曾在法国留过学。学校要求学生毕业时要粗通法语,并熟悉一些有关的技术知识,打好去法国勤工俭学的基础。高级班和初级班所学课程都一样,只是教学进度不同。

学校招生分为公费生(或称贷费生)和自费生两种,入学时均要经过考试。邓小平后来说过,这个预备学校当时在重庆已算是最高的学校,考进去是不容易的。

邓小平是在开学后稍晚才入校的,被分到初级班。对只上了一年中学的邓小平来说,学校开设的课程内容比较深,好些都是过去没有学过的。特别是法文,要在一年内做到“粗通”,是件不容易的事。所以,他学习抓得很紧,曾给同学们留下很深的印象。当年的同学江泽民(克明)回忆说:“他那时就显得非常精神,总是精力十分充沛。他的话不多,学习总是非常刻苦认真。”

邓小平还参加了学校留法勤工俭学同学会的工作。

这时的重庆,学生爱国运动不断高涨,特别是开展了一场轰轰烈烈的抵制日货运动。在留法勤工俭学同学会的组织下,邓小平和同学们一道多次走向街头, 举行集会、游行、演讲,散发传单,发动各界抵制日货。

他们还同其他学校的学生一起,与贩卖日货的重庆警察厅长郑贤书进行了一场坚决的斗争。

这年的十一月,郑贤书挪用公款四千多元,廉价购进信孚洋行的日货八十多箱,并以警察厅的名义公开进行拍卖。他的这一举动,激起了学生们的愤慨。十一月十七日,川东师范、重庆联中、重庆留法勤工俭学预备学校等校学生一千多人到警察厅示威,强烈要求郑贤书将日货交出。学生们的爱国行动得到了广大市民的同情和声援。郑贤书被迫答应将所购日货交商会处理。学生们将其中部分日货运到朝天门当场焚毁。在学生们的进一步要求下,四川当局被迫撤销了郑贤书警察厅长的职务。回到学校后,学生们又自动焚毁带有日本厂家商标的牙粉等日用品,有的甚至把日本生产的洋布衣服也撕毁,以表示抵制日货的决心。

这场斗争不仅进一步激发了邓小平的爱国热情,而且使他进一步增强了工业救国的思想。他自己后来说,由于参加了这个运动,“爱国救国思想有所提高。这时所谓救国思想,无非是当时在同学中流行的所谓工业救国思想。在那时我的幼稚的脑筋中,只是满怀希望地到法国去一面勤工,一面俭学,学点本事回国, 此而已”。

四

一九二〇年七月十九日,留法勤工俭学预备学校在重庆总商会举行隆重的毕业典礼。法国驻重庆领事、法国一些侨商、传教士和重庆一些学校校长应邀出席。经过书面考试和身体检查,八十三名学生获准赴法。其中四十六名学生取得贷费生资格,由重庆留法勤工俭学预备学校提供三百元路费及其他费用,其余三十七人为自费生。另外,还有一名未进重庆留法勤工俭学预备学校的江津学生熊云章也一同获准赴法,他属于自费生。这样,一共八十四人。

邓小平属于自费生。这时,他家境已“日渐困难”,“到法国的路费百多元的筹集,都不容易”。

八月初,赴法学生由重庆海关将姓名、照片一一函送重庆法领事馆签批,并转上海法领事馆查照转法政府有关部门。八月七日,一切手续办妥,只有一名同学因无照片未能办好。

八月九日,法国驻中国公使馆向法国外交部提交了重庆留法预备学校八十三名学生的一份名单,名单一一注明了各人抵法后希望从事的专业。邓小平等六人注明的是“铸铁”。

在这八十三名学生中,邓小平的年龄是最小的。

这期间,邓小平回了一趟家,向家人辞行。临走时,母亲担心儿子在外受苦, 又东挪西借了一笔钱给他。

没有想到的是,这次离家竟是邓小平与母亲的生离死别,也是他与“邓家老院子”的永别,与广安的永别。他这一走,就再也没有回过广安。

八月二十七日下午,学生们列队离开学校,在重庆留法勤工俭学分会和总商会、教育会、劝学所负责人及各界人士的欢送下,出太平门,登上法商聚福洋行的“吉庆”号客轮。

二十八日早晨,“吉庆”号客轮启航,顺着滚滚长江东下。 (《邓小平传》编写组)