活跃在国统区的新华小尖兵

——《新华日报》报童的故事

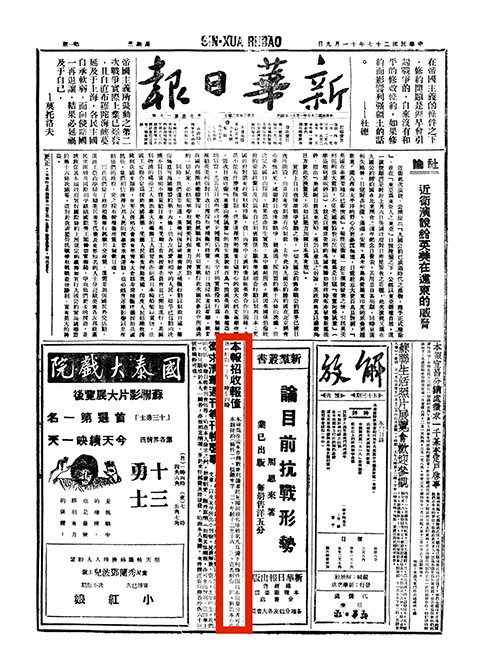

《新华日报》迁到重庆出版后,登报招收报童,组建自己的发行队伍。 (资料图片)

《新华日报》营业部旧址,是当年《新华日报》出版发行的前沿阵地,也是中国共产党在国民党统治地区联系人民大众最直接的地方,同时还是《新华日报》全体工作人员与国民党特务展开争锋相对斗争最多的地方。

《新华日报》经常刊登来自抗战前线的消息,号召全国人民团结一致抗日,揭露国民党阻扰新四军抗战、发动皖南事变等阴谋,因而受到特务的监视和阻扰。特务们通过他们控制的重庆派报工会,卡死《新华日报》的销售渠道,谁销售《新华日报》就开除谁的会籍。还出动大批军警、特务四处阻拦送报人员,甚至监视行人和读者,使《新华日报》的发行工作受到极大影响。

为了保证报纸的发行量,《新华日报》的工作人员费尽心思,他们发现街上有一些流浪儿童,孤苦无依,食宿无着,非常可怜。于是工作人员就给他们一人发几张报纸,让他们去试卖。没想到效果不错。孩子们很快卖完了所发的报纸,高兴地回来说:“卖完了,卖完了!”其中一个孩子一天就卖了好几十份《新华日报》。

这件事给工作人员很大启发,他们利用孩子们收报费的间歇时间,分别与这些流浪儿童谈心,了解他们的身世,并告诉孩子们《新华日报》是怎样一份报纸,并通过这批孩子再去串联更多的流浪儿童来卖报。就这样,《新华日报》的工作人员在短短时间内,就组织起一批较固定的卖报儿童。

在斗争中,报童们和《新华日报》的工作人员建立了深厚的战斗友谊,孩子们也感受到了温暖,逐渐加深了对《新华日报》的信赖。《新华日报》每天出报较早,天不亮孩子们就来取报了。他们说,再出早一些,一定能把那些(指国民党的《中央日报》《扫荡报》等报纸)生意抢过来。同时,孩子们又提出,“如果让我们住在这里,就可以早一些拿到报纸了”。党组织决定采纳孩子们的建议,建立了自己的报童队伍。

1941年夏天的一个晚上,《新华日报》民生路营业部的方桌四周,围坐着七八个喜庆洋洋的穷孩子,他们就是《新华日报》的第一批报童。这些孩子从此摆脱了孤苦无依、食宿无着的流浪生活,踏上了为解放而斗争的革命道路。

报童们每天早早来到营业部大厅,当从虎头岩《新华日报》总馆送来的报纸到了后,他们立即领取,并分别到重庆的大街小巷去售卖。因为孩子很小,在人群里穿来穿去不容易被特务发现,他们手里的报纸很快就能卖完。

在那个特殊时期,《新华日报》的领导每天晚上都要把派出去卖报的人员集中起来,听大家汇报一天卖报情况和遭遇。然后给他们谈形势,总结与反动派斗争的经验,告诫大家千万注意安全。营业部的房子是薄木板结构,街对面的房子里就有特务监视。营业部开会,特务看得见却无法得知开会的内容。

这批报童中有几个特别勇敢,在卖报时遭到特务和宪兵的殴打也不惧怕,第二天照常来报社拿报去卖。其中有一个名叫戴宗奎的报童,只有十来岁,先后被国民党宪兵警察关押了3次,却依然表现勇敢。特务问他:“你们的领导每天给你们讲了些什么?”戴宗奎面对特务的威逼,没有屈服,也没有泄露机密。后来,特务又去威胁他的母亲,要她叫自己的儿子离开《新华日报》,他的母亲只有这一个儿子,她自己靠给人洗衣服赚钱养家,担心儿子的安全想劝他离开,但戴宗奎却坚定地回答:“不,妈妈,我要在《新华日报》继续工作下去!”

这支由孩子们组成的小小报童队伍,在党的亲切关怀教育下,在斗争中不断成长、壮大,四五年时间就发展到100多人,成为一支活跃在山城重庆的抗日小尖兵,为《新华日报》的发行作出了积极贡献。

《新华日报》在国统区最高发行量达5万份,成为统一战线舆论宣传的主要阵地,向全世界展现了中国共产党坚持抗战、争取民主的光辉形象,鼓舞了全国人民的抗战信心,被大后方读者誉为“人民喉舌,雾都灯塔”。毛泽东曾经高度评价说:“我们不仅有一支八路军、新四军,还有一支‘新华方面军’。”作为“新华方面军”中的新华报童们也在斗争中成长起来。