遇见一块蘑菇石

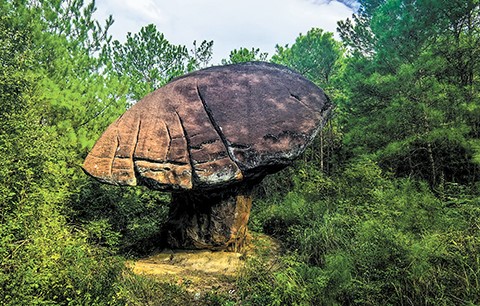

丰都县龙孔镇金台村松林中的蘑菇石。 熊波 摄

车过龙孔镇,山岚忽然敛了锋芒。秋阳从云隙间漏下,给每片松针都镀上琥珀色的釉,漫山枫叶正由墨绿洇成橙红,像是天地把调色盘打翻在山坳里。秋的脚步轻缓,偏教这方山林的褶皱里,都浸着未褪尽的夏意与初酿的秋香。同行的老周手搭凉棚指向松林:“快到了,蘑菇石正立在那儿等咱呢。”

穿过齐膝的野菊丛,松涛裹挟着松脂的凛冽气息扑面而来。转过一道爬满地衣的石径,那尊石影便猛地撞进眼帘:顶部宽逾十米,如被岁月摩挲得发亮的巨掌;自上而下收束成六米高的柱身,到底部骤然收窄至不足两米,稳稳扎进松针与腐叶织就的绒毯里。方圆百米内再无他石,它便成了这方天地的骨,孤绝又温柔地立着,像大地特意为秋光烙下的朱砂印。

绕石而行,鞋尖蹭过碎栗壳与松针。石头表面布满蛛网般的裂隙,深褐与橙黄在纹理间交织,恍若大地皴裂的掌纹。凑近看,苔藓在石缝里织就暗绿的绒毯,几株野蕨从石根探出身,叶片凝着秋露,风过时颤巍巍似要坠落。最奇是石根周围——虽已入秋,松针铺就的腐殖土里仍冒出几簇乳白菌子,伞盖沾着松脂,像大地别在衣襟的银簪。老周蹲下身,指尖轻叩石腰:“你看这坑洼,春末雨一浇,菌子能冒半人高,不少人来这里打卡呢。”他接着又说,“打我曾祖父那辈,它就孤零零立着。早年山洪卷着树跑,它纹丝不动。你瞅底部这些凹痕,都是年月刻的,一年深过一年。”

风骤然紧了,松针簌簌坠地。我伸手抚石,凉意从指腹漫进骨髓,像触到大地沉稳的脉搏。这石头该见过多少故事?清末挑夫在石下歇脚,民国学生描摹它的轮廓,如今有考古者架仪器测年轮,游客举着相机争相打卡……它沉默如谜,把所有喧嚣都碾进石纹,收进每一道风雨吻过的褶皱。

日头西斜时,山雾漫上来,给蘑菇石笼了层薄纱。它不再突兀,倒与远山近树熔成一炉——石是山的筋骨,山是石的衣袍。远处传来笑闹声,叽叽喳喳惊飞几只山雀。我忽然懂了:风景从不是看客与景物的对峙,而是千万年里自然与人间的互相凝视,是山野把故事刻进石头,又让烟火气漫过石缝的温柔。

离开回头望时,蘑菇石仍立在那里,顶部石缝斜逸出一丛灌木,枝桠间挂着零星野果,红得像未收的灯笼。山风掀起衣角,捎来若有若无的菌香——那是它在秋的尾声,最后一次向人间递出的请柬。

原来最动人的秋意,从不在刻意雕琢处。一块石头守着水土,看尽春秋冬夏。它教我们懂得:永恒是认真活好每个当下,故乡的那块石头,替你记下时间的重量,还有烟火熏染的温度。